第1回より読みやすく、正確に。

校正者・三宅由里子さん

校正者・

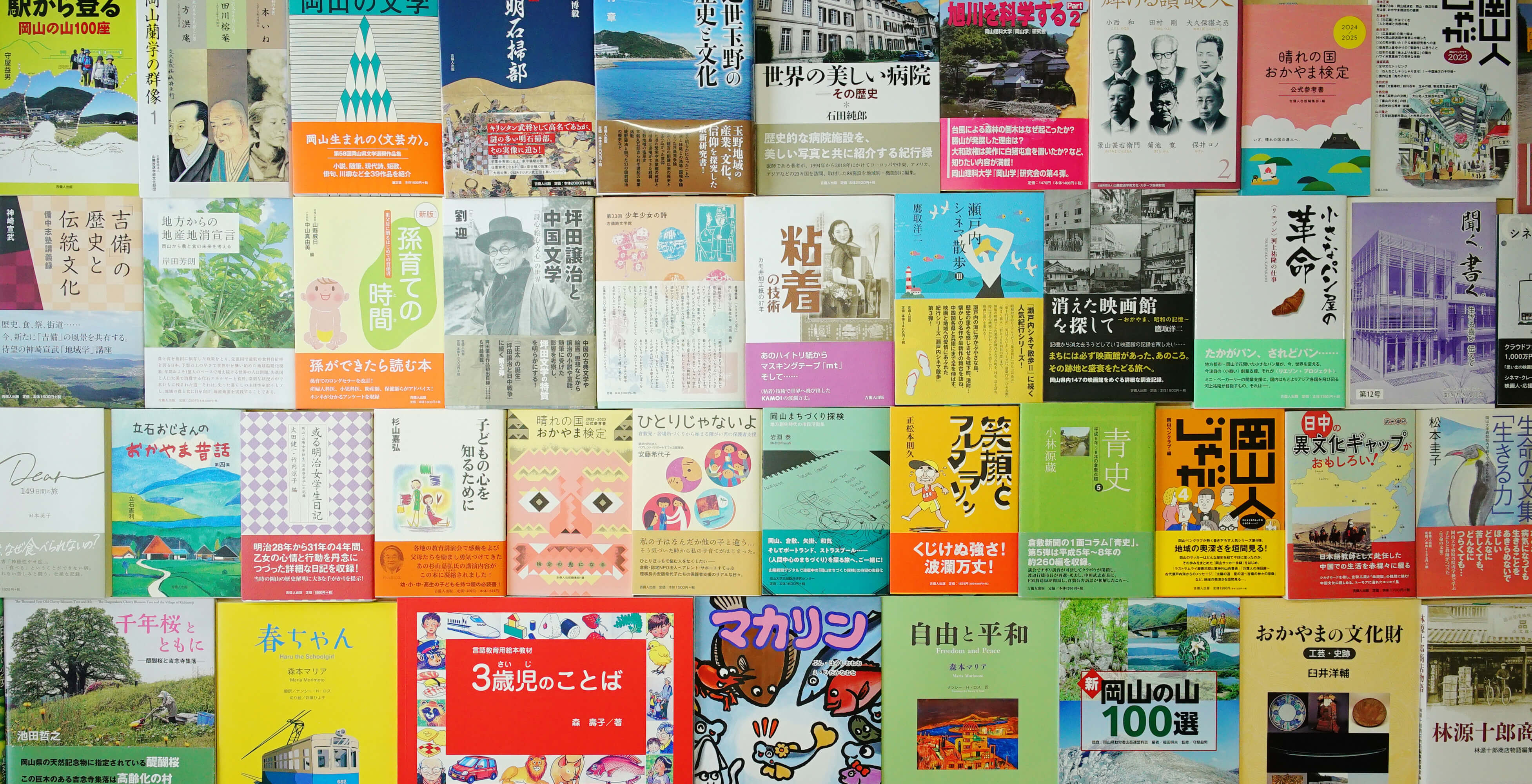

書籍の原稿とゲラ刷りを照らし合わせて間違いがないかをチェックする校正。

最近では語句の誤用や文脈の違和感、話の整合性、事実確認なども行うことが多くなっています。

古くから〈校正畏るべし〉の警句が語られるように、校正は書籍のクオリティを大きく左右します。

吉備人出版から20年来仕事を依頼しており、校正者として著者からも厚く信頼される三宅由里子さんに話を聞きました。

長く校正の仕事をしていただいています。

吉備人出版で最初にした校正の仕事を憶えていますか?

二十数年前に校正した『生老病死考』(前律夫著)だったと思います。

現在の事務所の前、津島南に事務所があったころでした。

以来、1年に10冊とか、十数冊はしていると思います。

最初にゲラを受け取ってから、どのような手順で校正作業を進めていますか?

最初、全体をザッと素読みをして、どんな内容の本かを把握するようにしています。

そして、表記の統一ができていないとか誤字が多いとか、全体の「感じ」をつかんで、本校正をする前の注意点を挙げるようにしています。

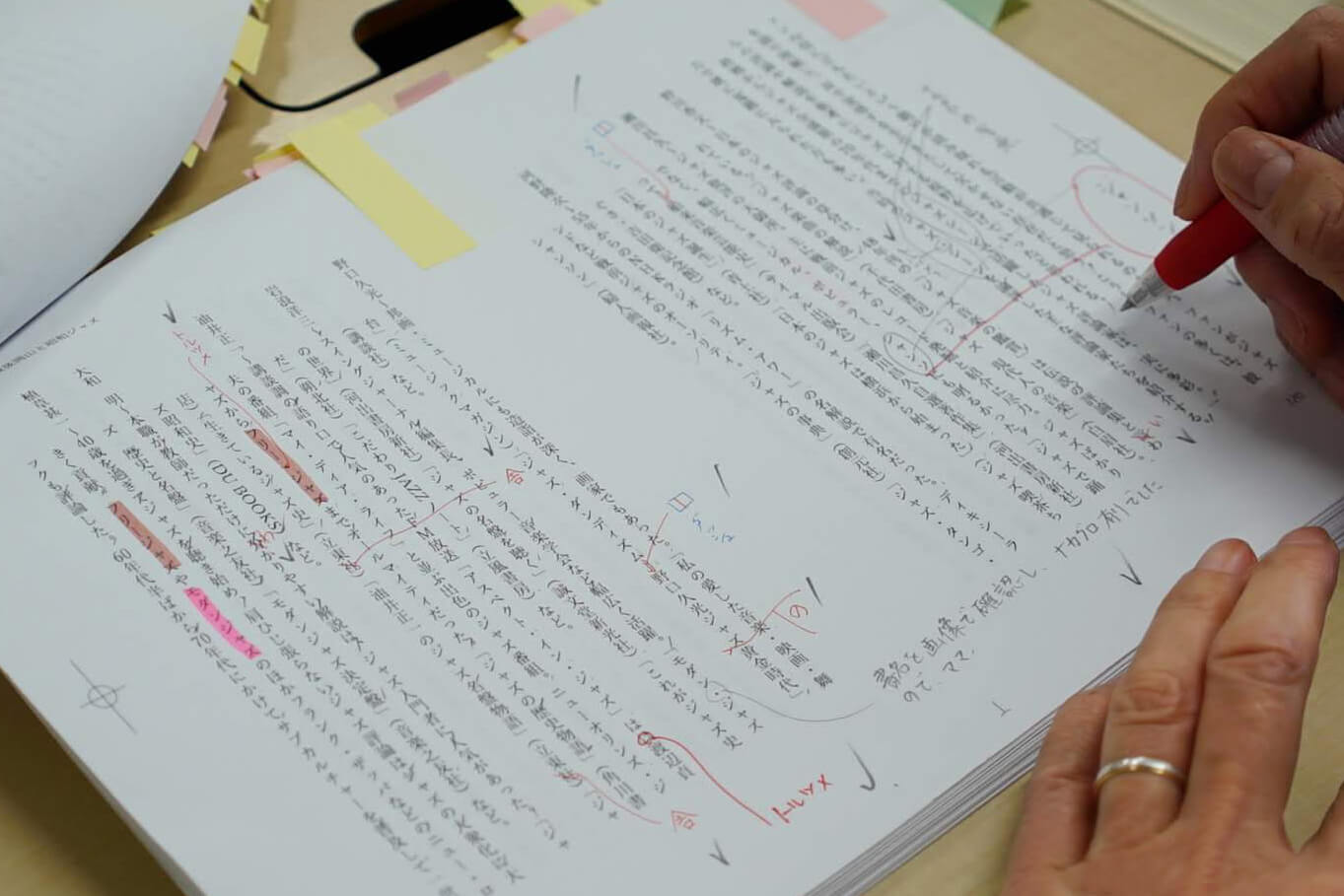

お戻しいただく校正ゲラには色違いの付箋を使い分けたり、鉛筆で鋭い指摘や細かい疑問点を書き込んだりしてもらっているので、助かっています。

明らかに直すべき個所は赤で書いて、そのページには赤い付箋を、疑問点は鉛筆で書き込んでそのページに青などの付箋を貼るようにしています。

疑問点は素朴な質問や、調べた結果の矛盾点、違う表現をした方が誤解がないのではとか、著者に伝えたいことを書いています。

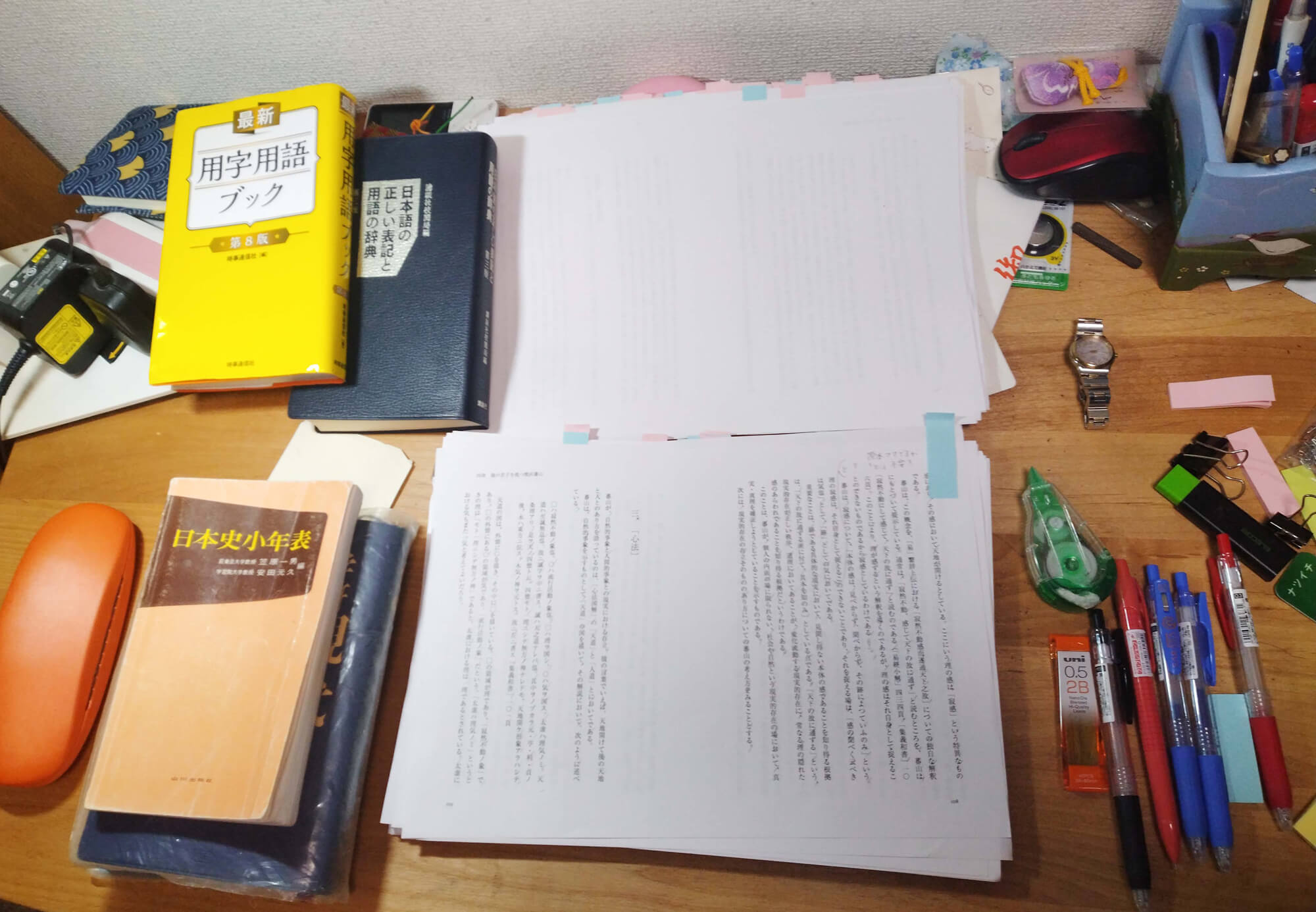

机の上には、どんな種類の文房具を置いていますか。

使っているのは、赤ペンや青ペン、鉛筆、定規、消しゴムなどです。

辞書は3種類ぐらいを置いて取りかかります。

辞書も一つだけでは分からないこともあり、複数の辞書で確認します。

表記の統一でも、例えば「判る」「解る」「分かる」「わかる」がバラバラに書いていると、ページ番号をノートに書き出していきます。

そして「分かる」に統一することにしたら、ノートを見ながら元にもどって修正をしていきます。

統一すべき表記も複数あればその都度書き出し、そのほか気づいたことは後で確認できるようにノートにメモをとりながら進めます。

1つのゲラに、何回ぐらい目を通しますか?

書籍の内容やページ数によって違いますが、普通は3回ぐらいでしょうか。

専門的だったり、難しい内容のものは4回、5回と見直すこともあります。

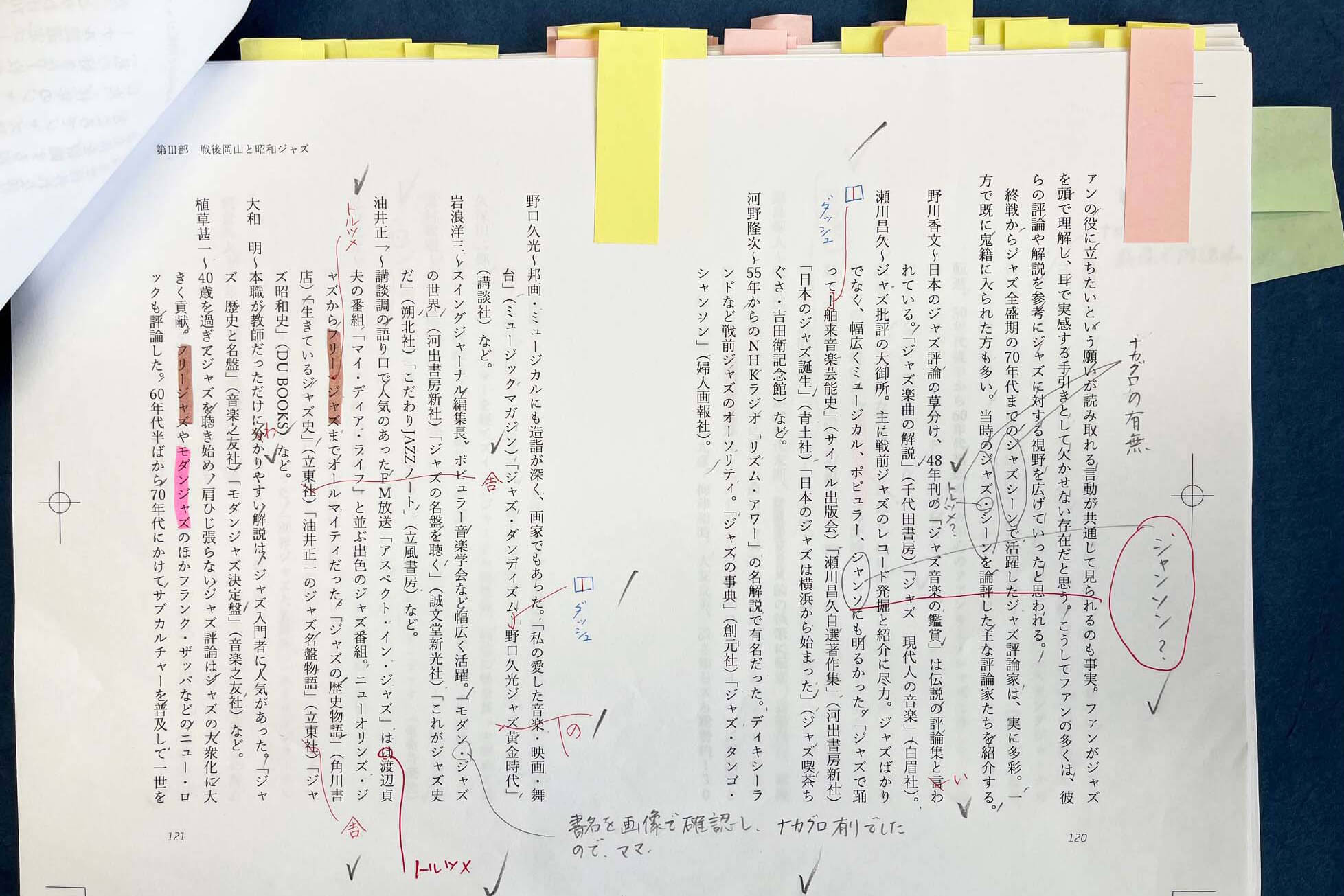

辞書で調べたり、ウェブサイトなど信頼性の高い情報を参照したりする場合もあり、調査の数が多いと時間もかかります。

文献などの書名や著者名などは、特に入念に確認するようにしています。念のためにと確認することで、間違いが見つかることもありますから。

1冊にどのくらい時間をかけていますか?

1冊にかける時間はページ数によって違います。

1週間程度の場合もありますし、内容が専門分野のものだったり、ページ数が多くて索引がつくなどしていると数週間かかる場合もあります。

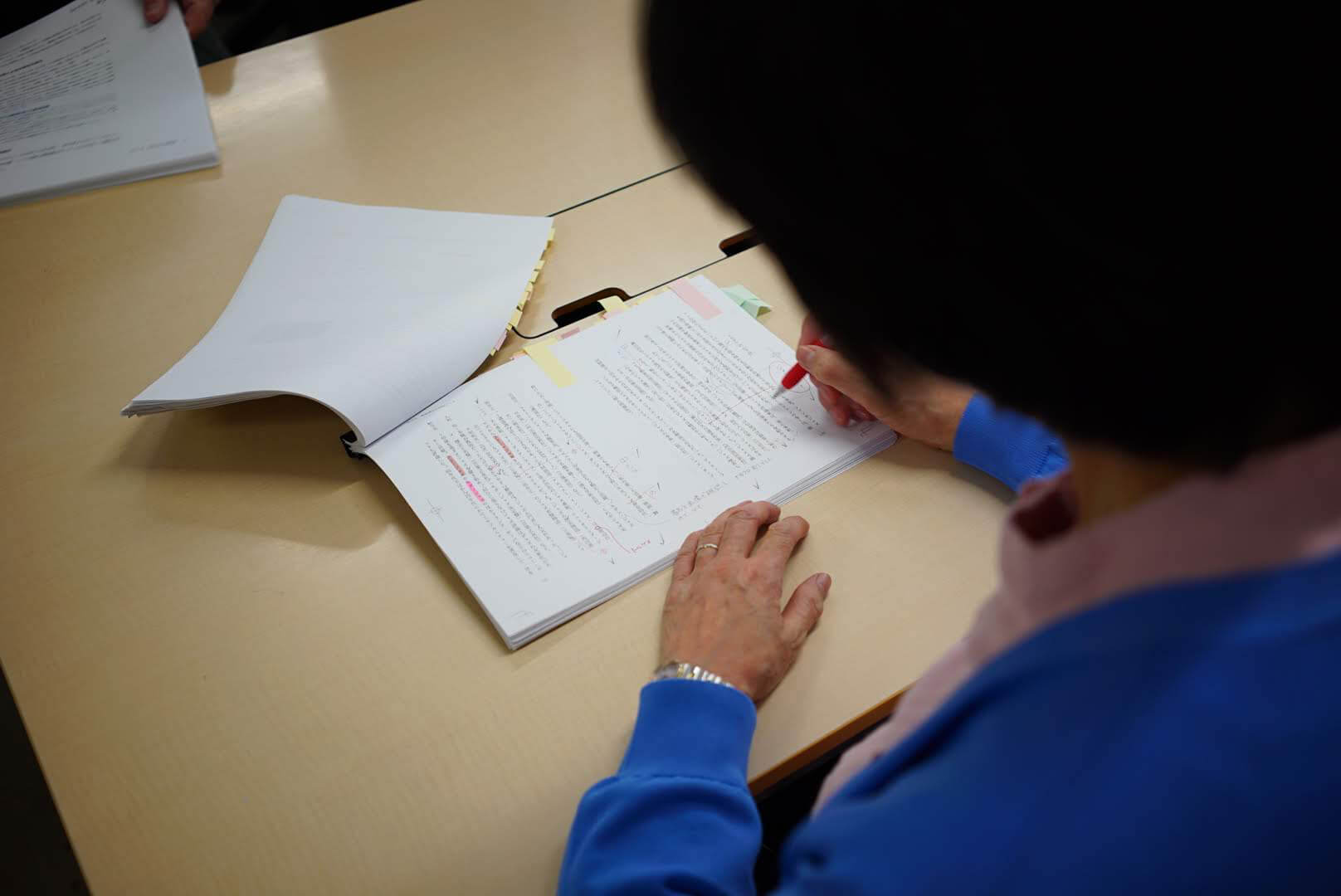

まず15分か20分ぐらい経過したら、短い休憩を入れるようにしています。集中力が続かなくなりますから。

朝は10時ぐらいから始めて、途中に家事をしながら昼食を入れ、午後も短い運動や気分転換をしながら夕方まで、急いでいるときは夕食後、10時ぐらいまですることもあります。

どんな環境で作業していますか?

自分の部屋で、集中するためにテレビやラジオなどの音は遮断しています。

索引のページ数の確認など、機械的な作業をするときには、音楽などを流すことはありますが……。

これまでたいへんだったものは?

地名や名前など固有名詞の間違いが多いゲラですね。

最初に固有名詞の間違いを見つけると、その他の固有名詞が正しいのかどうか、すべてを疑ってかかり、信頼できるウェブサイトなどで調べていきますから。

著者から「たいへんよく見てもらっている」「私が気づかない鋭い指摘があった」などの声があり、感心する方もおられます。

客観的な立場で疑問点を出してもらっていることが、鋭い「指摘」になっているのだと思います。

読者として、本の内容を楽しむ余裕はありませんね。

1行1行を、間違いがないか鉛筆でチェックしながら進めます。

内容にかかわることは、どこまでの確認が必要か、編集者に指示をもらうようにしています。

いつも丁寧な校正をありがとうございます。引き続き、よろしくお願いします。

- 三宅 由里子(みやけ ゆりこ)

-

香川県高松市生まれ。武庫川女子短期大学国文科卒業。

フリー校正者。