第1章編集工房吉備人の発進②(1995年~)

近藤義郎先生と吉備考古ライブラリィ

最初の本は、『楯築遺跡と卑弥呼の鬼道』(薬師寺慎一)だった。出版社にとって、刊行するその一作目は重要だ。その出版社が以後どんな本を出していくのか、いこうとするのか、その方向性のようなものが一作目で見えてくるからだ。一作目はこの本にしようと決めた。

『楯築遺跡と卑弥呼の鬼道』は、日本最大級の弥生墳丘墓「楯築遺跡(たてつきいせき)」をテーマに、その被葬者と卑弥呼の共通点を、発掘調査と文献資料を駆使して論証したもので、そのころの邪馬台国論争に一石を投じる内容だ。古代史ファンの興味をそそるテーマだ、いけるだろうという期待感がなかったといえば嘘になる。そのころ勝手に地方出版の師と仰いでいた秋田・無明舎出版のあんばいこうさんは、初めてつくった本がベストセラーになったという経験の持ち主だった。そんなドラマチックな展開あるかもしれないと密かに思っていたのだが、残念ながらそんな幸せな展開にはならなかった。

いきなりのベストセラーということにはならなかったが、この一冊がその後の吉備人の歴史を左右することになる。本書の序文を依頼したことがきっかけで、岡山大学を退官して間もない考古学者の近藤義郎名誉教授とつながりができたのである。『楯築…』刊行からしばらくして、備前総社宮の宮司・武部聡明さんの呼びかけで、本書にかかわった人、親しい人が集まり出版記念会が開かれた。

誘われるまま会場となった武部邸に金澤と共にお邪魔すると、端っこで小さくなっていたぼくたちに近藤義郎先生が声をかけてくださった。恥ずかしい話だが、当時の私は考古学の知識もなければ、近藤義郎の名前は知っていたものの、どの程度著名な人なのか深くは知らなかった。はじめまして、と名刺を差し出すと、

「吉備の人と書いて吉備人(きびと)。いい名前だねえ」

にこやかなやさしい目でほめていただいた。大先生とだけは聞いていたので、緊張していたのだが、その一言で少し気が楽になった。

会が進み、話に花が咲いた。すると、近藤先生から「吉備の考古をわかりやすく解説するシリーズ本を考えているところなのですが、吉備人から出しませんか?」と、提案された。近藤先生が言うには、留学していたイギリスで各地の遺跡を見て回った際に、それぞれの遺跡についての解説書があってたいへんありがたかった。吉備にもいろんな古墳や遺跡がある。そういったものを見て回る時にあれば便利なガイドブックのような案内書をつくりたいんだ」ということだった。「吉備の考古をシリーズで出さないか」と企画を打診されたのである。

「はっ?」

どう返事をしていいのか、分からなかった。この瞬間、次のようなことが頭をよぎった。

それは、大学卒業後に就職した伊勢新聞社で、先輩の記者から〈常識〉のように言い渡された一言だった。「地方で出版するなら郷土史は必須科目」。このことがずっと頭のどこかに引っかかっていた。地方出版に携わる者にとっては当たり前のようなその言葉を、その時はまだ実感していなかった。

近藤先生からのシリーズ提案に、この時の先輩の言葉が記憶の淵から浮き上がってきた。地元の歴史は避けて通れない。ぼく自身、当時は興味・関心の高い分野とはいえなかったが、社名にした「吉備人」のイメージにぴったりだったし、地域の歴史は、いずれにしても小社の出版物の柱の一つになるはずだと、近藤先生からの提案を受けることにした。

「はあ、ぜひよろしくお願いいたします」

後先考えずに、そんな言葉が出てしまった。

吉備考古ライブラリィというシリーズがスタートする前の97年、近藤先生の雑誌連載をまとめた『垣間見た吉備の原始古代』という本を一冊つくらせてもらった。先生は吉備人の力量を試そうとしたのかもしれない。

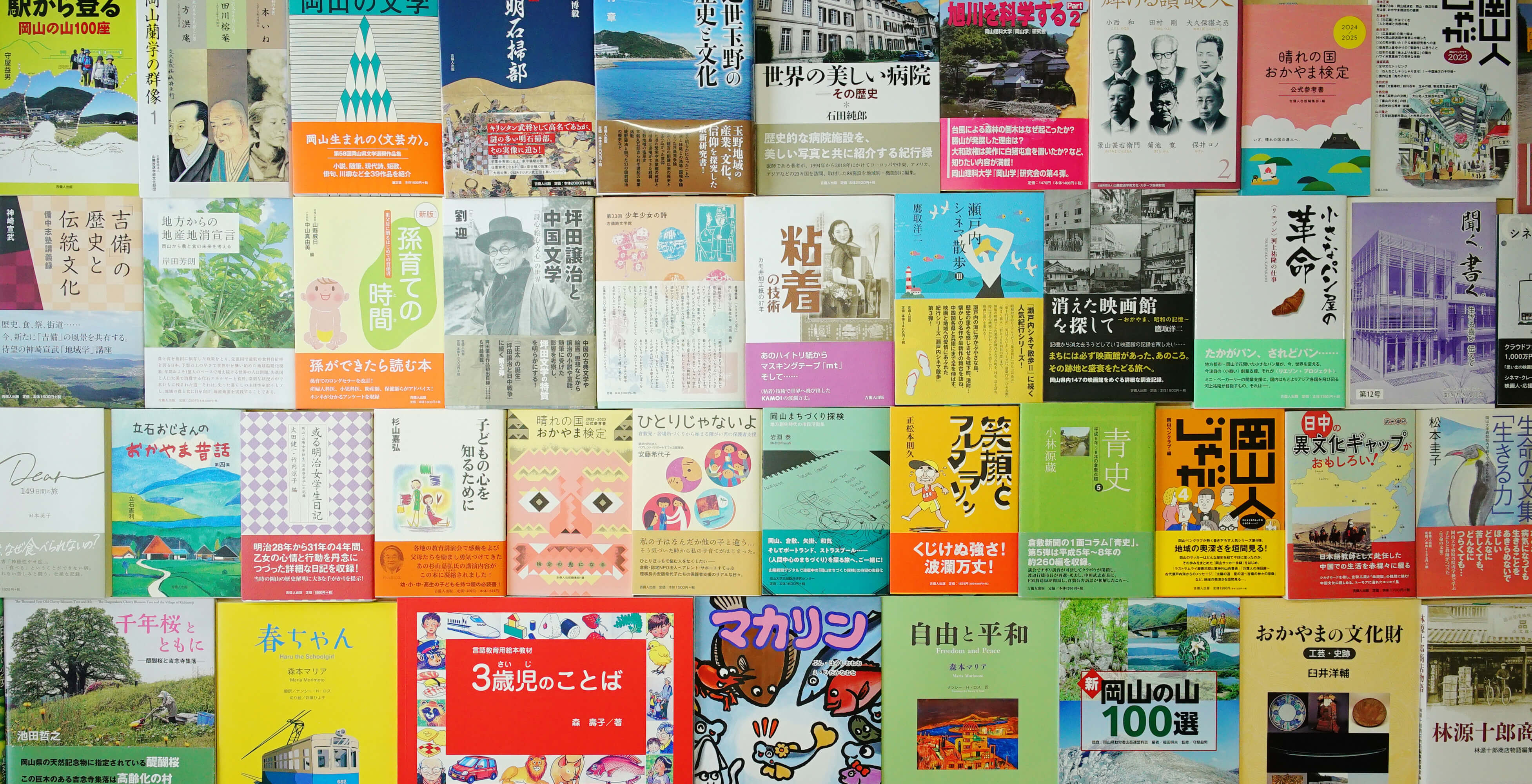

翌98年5月『月の輪古墳』でスタートした「吉備考古ライブラリィ」シリーズは、県内外の考古学者がテーマごとに執筆し、近藤先生が亡くなるまで全17巻を刊行した。実績も後ろ盾も、そして知識も力も何もない出版社が、地域のなかで少しずつ信頼度を高めることができたとすれば、このシリーズの存在が大きかったことは間違いない。吉備の考古を専門家が分かりやすくまとめようというテーマは吉備人出版の大きな柱となり、考古を中心とした歴史分野から、地域とそこで暮らす人をテーマにした本づくりへと幅を広げていくことにつながる。

岩波書店をはじめ、河出書房や青木書店といった大手版元から本を出してきた近藤先生からは、考古学の専門的な分野だけでなく、出版社としての作業の仕方、原稿の読み方、扱い方、印刷会社とのやりとりなど、実にさまざまなことを教えてもらった。著者に鍛えられ育ててもらったわけだ。それは、かなり厳しい指導ではあったが……。(つづく)

(文・山川隆之)